Question

「デザイン経営」とは

変化の時代を生き抜くための経営

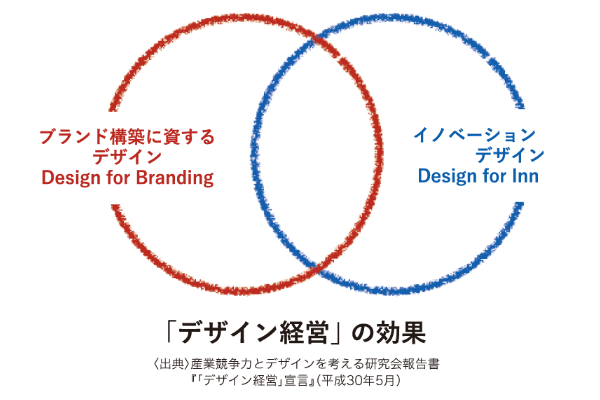

ブランドとイノベーションで競争力を強化

「デザイン経営」とは、デザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法です。具体的には人(ユーザー)を中心に考えることで、根本的な課題を発見し、これまでの発想にとらわれない、それでいて実現可能な解決策を、柔軟に反復・改善を繰り返しながら生み出すことです。

「売りたいモノ」より「売れるモノ」

地域産品を活かしたプロジェクトを実行するとき、その地場を活かす発想がイノベーションの足かせとなってしまう事が見受けられます。自社や地域の特徴を活かすことも大切ですが、一旦広い視点と顧客ニーズに立って戦略を考える事が地域の中小企業が行うデザイン経営の第一歩です。

デザイン経営は大企業や大人数で行う時は、社内の組織や人のコミュニケーションを改革するところからスタートしますが、中小企業で行う場合は、内なる改革だけでなく、外との連携を通じて自らを理解し、変革するためのきっかけを得ることも重要です。

「わかった」より「やってみた」

今回のゼミでは「デザイン経営」の目指す顧客視点のものづくりを、実践的に体感することで、行動を通じて経営や組織をどのように変えていけば良いのか理解する事を目的にしています。

デザイン経営についてもっと知りたい方へ!

九州経済産業局にて「これから始める!デザイン経営勉強会」のアーカイブ動画を公開しております。「デザイン経営」についてもっと知りたい方はこちらのアーカイブ動画も是非ご覧ください

「これから始める!デザイン経営勉強会」アーカイブ

「デザイン経営」についての概要をまとめたアーカイブ動画

Approach

「できる」デザインとイノベーション

中小企業が行うデザイン経営の実践

1.「ものづくり」のイノベーションを理解

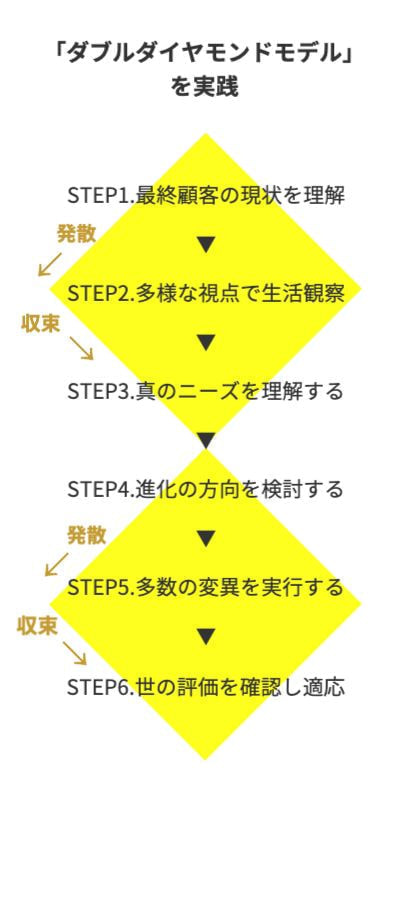

STEP1〜STEP3で「正しい課題を発見・定義」し、STEP4〜STEP6で「正しい解決策を創造」する事を目指します。この一連の流れを、ゼミ前半では越前漆器が新たな着想を得て商品開発を行っている事例や生物の進化を参考に変化に対応した着想をえる「進化思考」を通じて学びます。

2.「プロセス」のブランディング

また、今回はダブルダイヤモンドモデルの過程自体を消費者(To C)や取引先企業(To B)と共有し、ブランディングする「プロセスエコノミー」の考え方をゼミ後半では実際に支援企業と連携しながら実証します。こうした多様な価値観を取り入れながら、課題解決やものづくりに取り組むアプローチはオープンイノベーションとも呼ばれ、少ない組織内のリソースを活用しつつ変化に対応する経営体制を作る上で、重要な考え方となっています。

出典:特許庁ウェブサイト

図表:以下の資料P18の図表「ダブルダイヤモンド・モデル」を加工して作成。

「デザイン経営プロジェクト」レポート(特許庁 2019年4月4日)https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190404002/20190404002.html