2024年12月23日

九州経済産業局では、令和6年11月27日(水曜日)に、当局会議室において、「令和6年度伝統的工芸品産業功労者等九州経済産業局長表彰」の表彰式を行いました。

本表彰制度は、伝統的工芸品産業の振興に関し顕著な功労があった方を表彰するもので、今年度は8名の方が受賞されました。

また、今年は「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」制定から50年の節目の年です。次の50年に繋げていくため、若手の方を表彰する「奨励賞」を新設し、2名の方が受賞されました。

受賞者のお名前・功績等

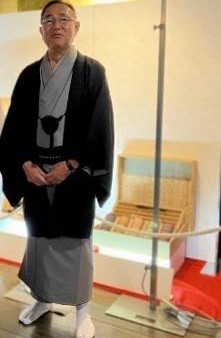

鶴 信行(つる のぶゆき)氏 (功労賞・組合役員等部門:八女福島仏壇)

- 有限会社鶴仏壇工芸 仏匠 代表取締役。八女福島仏壇仏具協同組合 理事長。

- 2009年から2015年まで八女福島仏壇仏具協同組合の理事兼青年部会長、2015年から八女福島仏壇仏具協同組合の理事長。

- 理事長就任後、リーダーシップを発揮しながら組合内の意見をまとめ、約40年ぶりに振興計画を策定。計画に基づき、意匠開発事業や需要開拓事業、後継者育成事業等を組合員の先頭に立って行われました。

写真:有限会社鶴仏壇工芸 仏匠HP

遠藤 龍二(えんどう りゅうじ)氏 (功労賞・伝統工芸士部門:博多織)

- 1906年創業の博多織元 博多織屋次平の4代目次平。

- 1998年伝統工芸士認定。博多織伝統工芸士会幹事を6年、副会長を6年、また、福岡県伝統工芸士会の幹事を4年務められました。

- 先代の代表的な「蛇腹使用男帯」技法を「蛇腹使用紋織女帯」に改良、この技術を駆使しつつ、斬新な柄を織り、数々の賞を受賞。伝統的技術・技法の継承と向上に寄与されています。

写真:博多織工業組合提供

大串 秀則(おおぐし ひでのり)氏 (功労賞・伝統工芸士部門:伊万里・有田焼)

- 鍋島藩窯の歴史を持つ伊万里市大川内山に工房を構える大秀窯二代目。

- 1995年伝統工芸士認定。2009年から伊万里・有田焼伝統工芸士会理事。

- 大秀窯の青磁は“大秀ブルー”とも呼ばれ、まるで宝石のような透明感と、どこまでも深く鮮やかなエメラルドグリーンの美しい色合いが最大の特徴。香炉を中心とした美術工芸品を専門に作陶し、近年では、格調高い“鍋島”の伝統技法を継承しながらも独自の世界観と表現技法で新たなスタイルを確立されています。

写真:大秀窯HP

下薗 和秋(しもぞの かずあき)氏 (功労賞・伝統工芸士部門:川辺仏壇)

- 下薗美術工芸所代表。1998年伝統工芸士認定。2012年から川辺仏壇伝統工芸士会の役員。

- 組合が南九州市から依頼された出生記念品(命名プレート)は蒔絵のデザインから手掛け、2017年から通算で約1400名分制作を行われています。

- 若手後継者への指導のほか、小学校の社会科見学での蒔絵の実演・体験や寺院、仏閣において「寺子屋授業」の際の蒔絵経験など、伝統技術の継承に貢献されています。

写真:川辺仏壇協同組合提供

暁 正文(あかつき まさふみ)氏(功労賞・伝統工芸士部門:本場大島紬)

- 2001年伝統工芸士認定。2002年から2013年まで鹿児島地区本場大島紬伝統工芸士会締め部門長、2023年からは鹿児島地区本場大島紬伝統工芸士会会長。

- 2016年まで勤めた恵大島紬織物株式会社において、締め工程の技術者70名ほどを指導、育成。特に、女性の力でも操作が可能な省力化対応の専用の締め機を独自に開発し、多数の女性締め技術者を育成されました。

- 一反の反物の中に多品種の柄を再現するための独自の技術や、先染めの大島紬に、後加工の柄を加える技術など、技術の向上にも貢献されました。

写真:(一財)伝統的工芸品産業振興協会HP

榮 夏代(さかえ なつよ)氏 (功労賞・伝統工芸士部門:本場大島紬)

- 1992年伝統工芸士認定。2013年から2017年まで本場奄美大島紬伝統工芸士会の役員。

- 地元高校において、大島紬の着付け体験を通じて着物及び大島紬の技術・技法の継承を図られています。

- 2018年からは大島紬技術専門学院の指導員として織の後継者育成につとめ、多数の卒業生を送り出されています。

写真:(一財)伝統的工芸品産業振興協会HP

宮永 誉(みやなが ほまれ)氏 (奨励賞:博多人形)

- 2020年伝統工芸士認定。2019年から2020年まで博多人形青年部会長、2021年から博多人形商工業協同組合理事等を歴任し、博多人形の振興と広報に大いに尽力。アビスパ福岡とのコラボ企画では絵付け指導を担当されました。

- 博多人形では干支以外の動物は手掛けることがあまりないところ、福岡市動物園にいる動物たちをかたどった博多人形や、海の生物をかたどった博多人形、妖怪をかたどった博多人形等の作品も発表し、新しいジャンルに挑戦されています。

- 博多人形の伝統技法である彫り込みやボカシ、淡彩色を駆使しながら、デフォルメされたフォルムなど現代の感覚にこだわり、新しいファン層の拡大に貢献されています。

写真:博多人形商工業協同組合提供

和田 義弘(わだ よしひろ)氏 (奨励賞:小石原焼)

- 鶴見窯二代目。小石原焼陶器協同組合青年部長を2年間務めたのち、組合監事。

- 20年ほど前からホームページやSNSを使った広報活動やワークショップを開催。県内小学校にもゲストティーチャーとして招かれ、小石原焼の普及活動を行われています。

- ソーシャルメディア等を活用して情報を分析し、デザインを行うことで、現代のライフスタイルに合った小石原焼を模索。飛びかんなをドットのように使うなど、小石原焼の伝統技法をベースに独創的な若い感性を取り入れ、斬新でシャープな器を生み出されています。

写真:鶴見窯HP

参考:経済産業大臣表彰 受賞者

大和 賢司(やまと けんじ)氏 (功労賞・組合役員等部門:博多織)

- 有限会社協和織工場代表取締役社長。2019年から博多織工業組合副理事長。そのほか、総務委員長、生産企画委員長も兼任。

- 第8次振興計画策定に尽力されました。

- そのほか、他産地(西陣織、京丹後等)とのコラボレーションを企画されたり、生産企画委員長として、主に枯渇部品調達、提供、あっせんに尽力されています。

写真:博多織工業組合提供

金ヶ江 泰彦(かねがえ やすひこ)氏 (功労賞・組合役員等部門:伊万里・有田焼)

- 有限会社金善製陶所代表取締役。2010年から2018年佐賀県陶磁器工業協同組合理事、2018年~2020年同組合監事、2020年からは同組合理事。

- 第7次振興計画、第8次振興計画、第9次振興計画策定時に理事として尽力されました。

- 肥前陶磁器工業協同組合連合会の意匠登録委員として、意匠開発・登録の推進を行われています。

写真:(有)金善製陶所ホームページ

中野 浩(なかの ひろし)氏 (功労賞・伝統工芸士部門:博多人形)

- 2003年伝統工芸士認定。2023年から博多人形伝統工芸士会会長及び2024年から福岡県伝統工芸士会副会長。

- 熱心な研究心をもって博多人形の技術技法を修得。写実的な武道の人形つくりを得意とし、独自の洞察力をもってほとばしる瞬間を捉えた、力感溢れる造形は見る者の心を動かします。

- 若手の人形師への技術の指導や伝承を積極的に行うとともに、児童、生徒に対する絵付け体験の指導も行い、博多人形の普及と振興に努められています。

写真:博多人形商工業協同組合HP

栁瀬 眞一(やなせ しんいち)氏 (功労賞・伝統工芸士部門:小石原焼)

- 栁瀬本窯元窯主。2003年伝統工芸士認定。2021年から小石原焼伝統工芸士会副会長、2024年から同会会長を務める。

- 2016年から2020年まで小石原焼陶器協同組合代表理事を務め、「百碗」などの意匠開発等の事業に貢献。また、小学生への社会科見学においても長年講義を行ってこられました。

- 小石原の伝統的な手法をベースに独特な色付け、絵付けを実践。さまざまなライフスタイルに調和するよう、伝統と現代様式が溶け合った作品を制作されています。

写真:栁瀬本窯元HP

長友 薫徳(ながとも しげのり)氏 (功労賞・伝統工芸士部門:伊万里・有田焼)

- 1995年伝統工芸士認定。2017年から伊万里・有田焼伝統工芸士会副会長。

- 後継者育成事業としてろくろ成形講師や有田窯業大学校嘱託助教授、佐賀県立窯業技術センター人材育成嘱託ろくろ講師等を務め、産地の後継者確保及び育成に尽力されています。

- 組合会館における伊万里・有田焼伝統工芸士常設展示販売所「職人舎」の開設にあたっては、実行委員として企画運営に携わり、需要の開拓及び消費者への普及に大きな役割を果たされました。

写真:長友氏提供

南 愛子(みなみ あいこ)氏 (功労賞・伝統工芸士部門:本場大島紬)

- 株式会社南愛子代表取締役社長。1998年伝統工芸士認定。

- 2019年から本場奄美大島紬伝統工芸士会会長、2022年から日本伝統工芸士会幹事。

- 2001年から毎年、小学生、中学生、高校生及び修学旅行生などに見学・体験を通じた伝統的技術・技法の継承に努められています。

- また、2018年には工芸士会による職人展を開催、日本伝統工芸士会会長を招聘し、講演会を開催する等、需要開拓及び消費者への普及を図られました。

写真:本場大島紬織物協同組合提供

お問合せ先

九州経済産業局 地域経済部 製造産業課担当:中村・原田

電話:092-482-5446